월영공원에서 만난 역사, 돌에 새겨진 함성

- 안동 3·1운동 기념비와 일송 김동삼 선생 어록비

(영주=국제뉴스) 백성호 기자 = 가을 햇살이 낙동강 위를 부드럽게 감싸고 있는 오후, 안동의 대표 명소인 월영공원을 찾았다.

강물 위에 비친 달그림자처럼 고요한 이곳은, 사실 뜨거운 역사의 흔적을 품고 있다. 공원 한켠에는 안동 3·1운동 기념비가, 그 옆으로는 일송 김동삼 선생 어록비가 자리해 있다.

두 비석은 조국의 독립을 위해 싸운 이들의 이름 없는 함성과, 그 정신을 이어가려는 기억의 표석이다.

■ 시민의 함성 위에 세워진 ‘안동 3·1운동 기념비’

산책로를 따라 낙동강 쪽으로 걸음을 옮기면, 검은 오석(烏石)으로 세워진 거대한 기념비가 눈에 들어온다. 이곳은 1919년 3월, 안동 지역에서 울려 퍼진 3·1만세운동의 정신을 기리기 위해 세워진 ‘안동 3·1운동 기념비’다.

이 비석은 1985년 안동 3·1운동 기념비 건립위원회와 동아일보사가 협력해 세운 것으로, 2003년 2월 국가보훈부 현충시설로 지정되었다.

높이 약 5미터의 오석 비석에는, 1919년 봄 이 지역 청년들과 주민들이 목숨을 걸고 외친 독립의 외침이 새겨져 있다.

안동의 3·1만세운동은 1919년 3월 13일 안동장터에서 석주 이상룡의 동생 만진 이상동의 단독시위를 시작으로 3월 27일까지 15일 동안 11개 지역에서 14회에 걸쳐 일어났다. 특히 3월 23일에 일어난 안동면 3차 시위는 안동군민 전체가 참가하여 그 절정을 이루었고, 희생자도 많았다.

그들의 이름은 바람 속에 흩어졌지만, 이 돌은 그 함성을 지금도 전한다.

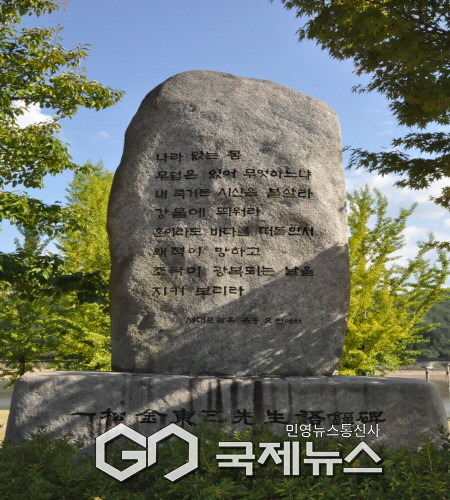

■ “나라 없는 몸, 무덤이 있어 무엇 하느냐”

- 일송(一松) 김동삼(金東三) 선생 어록비 앞에서

기념비를 지나 조금 더 걸으면 또 하나의 비석이 눈에 들어온다.

안동 출신의 독립유공자 일송 김동삼 선생의 어록비다. 이 비는 1999년 4월 선생의 정신을 기리기 위해 세워졌으며, 2003년 2월 국가보훈부 현충시설로 지정되었다.

비문에는 다음과 같은 글귀가 새겨져 있다.

“나라 없는 몸 무덤은 있어 무엇 하느냐.

내 죽거든 시신을 불살라 강물에 띄워라.

혼이라도 바다를 떠돌면서 왜적이 망하고

조국이 광복되는 날을 지켜보리라.”

짧지만 강렬한 이 문장은 김동삼 선생이 지녔던 결연한 신념을 그대로 전한다.

그에게 조국의 독립은 생사의 경계를 넘어선 ‘영원한 사명’이었다.

1907년 협동학교 교사를 시작으로 만주 독립운동기지 건설, 국민대표회의 의장, 민족유일당운동 등 독립운동계의 통합과 화합을 위해 평생을 헌신한 선생은 만주 땅에서 체포되어 서대문형무소에서 옥고를 치르던 중 1937년 4월 순국했다.

선생의 시신은 유언대로 화장하고 한강에 뿌렸으며, 이 비석의 글귀처럼 ‘혼이라도 조국의 광복을 지켜보겠다’는 염원은 현실이 되었다.

■ 기억은 바람을 타고 현재로 온다

월영공원은 단순한 산책 공간이 아니다.

이곳은 과거의 희생과 결의, 그리고 오늘의 평화가 공존하는 ‘기억의 공간’이다.

돌 위의 글자들은 세월이 흘러도 마모되지 않는다.

오히려 시간이 지날수록 그 의미는 더 깊어진다.

기자는 이날 오후, 두 기념비 앞에서 오래도록 발걸음을 떼지 못했다.

한참 동안 돌의 그림자를 바라보다가 문득 이런 생각이 들었다.

“기억이란 것은 결국, 누군가가 멈춰 서서 바라볼 때 비로소 살아난다.”

돌이 전하는 말 없는 울림, 그 속에서 나는 ‘현재를 사는 우리가 해야 할 기억의 방식’을 배운 듯했다.

역사를 기리는 일은 결코 거창하지 않다.

잠시 고개를 숙이고 그들의 이름을 마음속에 새기는 것, 그 자체로 충분하다.

경북북부보훈지청 현충시설알리미

백성호 기자

bsh2646@daum.net

백성호 기자

bsh2646@daum.net