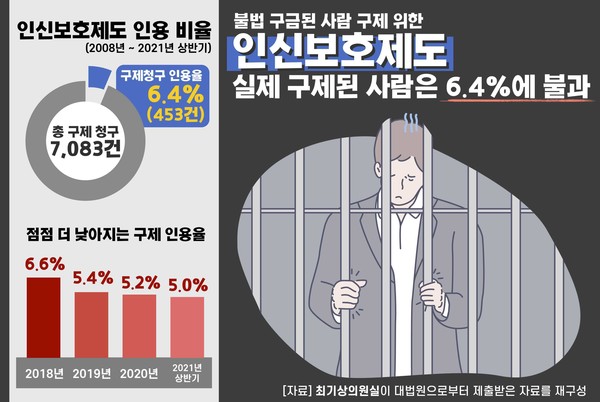

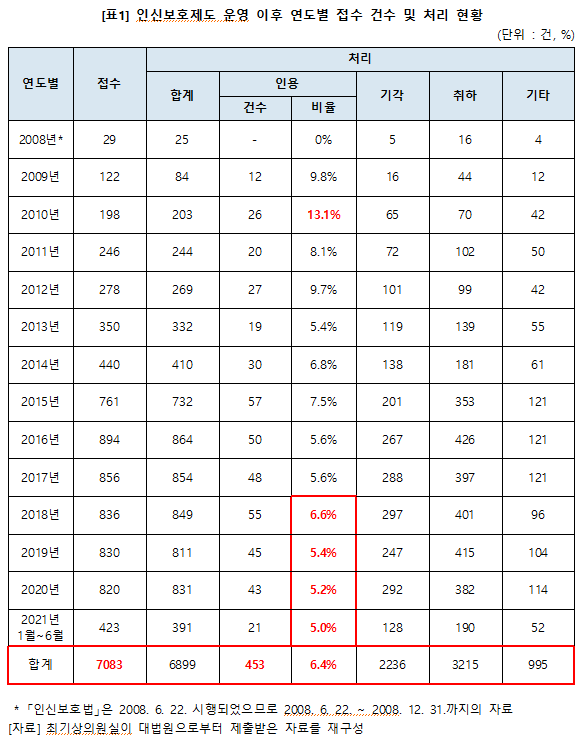

13년간 총 7,083건의 구제 청구 중 453건만 인용, 인용률 약 6.4%에 불과

2013년 13.1%로 인용률 가장 높은 반면, 2021년 상반기 5.0%로 인용률 가장 낮아

최근 4년간 인용률 6.6%(2018년), 5.4%(2019년), 5.2%(2020년), 5.0%(2021년)로 감소 추세

(서울=국제뉴스) 김서중 기자 = 「대한민국헌법」 제12조 제1항은 ‘모든 국민은 신체의 자유를 가진다’고 규정하고 있고, 같은 조 제6항에서는 ‘누구든지 체포 또는 구속을 당한 때에는 적부의 심사를 법원에 청구할 권리를 갖는다’고 규정하고 있다. 즉, 우리나라는 ‘신체 자유의 제한 및 침해 여부’에 대한 사법심사를 받을 권리를 헌법적으로 보장하고 있는 것이다.

그간 정신병원 강제 입원이나 보호시설 강제 수용 등과 같이 법원의 판단 없이 인신을 구금하는 인권침해가 종종 발생하였고, 이에 대한 마땅한 구제 수단도 존재하지 않아 ‘인권의 사각지대’라는 지적이 제기되어 왔다. 이에 따라 법원은 2008년부터 위법한 행정처분 등으로 부당하게 구금되어 있는 개인 등을 구제하기 위하여 법원에 구제 청구를 할 수 있도록 하는 ‘인신보호제도’를 운영하고 있다.

최기상 의원이 대법원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 법원은 「인신보호법」이 시행된 2008. 6. 22. 이후 올해 상반기까지 13년간 총 7,083건의 구제 청구를 받은 것으로 확인되었다. 그러나 그 중 법원이 피수용자의 구제 청구를 인용한 것은 453건에 불과했다. 구제 청구를 한 피수용자의 약 6.4%만이 구제된 것이다. 연도별로는 2013년이 13.1%로 가장 높았고, 2021년 상반기가 5.0%로 가장 낮았다. 특히 최근 4년간은 6.6%(2018년), 5.4%(2019년), 5.2%(2020년), 5.0%(2021년 상반기)로 점차 감소하고 있는 것으로 나타났다.

이와 관련하여 피수용자의 구제 청구에 대한 법원의 소극적인 태도가 더 많은 피수용자의 구제를 이끌어내지 못하고 있다는 비판의 목소리도 있다. 피수용자는 강제 구금 상태에 놓여있는 사람들이므로 피수용자가 처한 상황과 피수용자의 의사를 보다 적극적으로 확인할 필요가 있다는 것이다. 또한 일각에서는 더 많은 피수용자들이 구제를 청구할 수 있도록 ‘인신보호제도’ 및 ‘수용자의 구제청구권 고지 의무’에 대한 홍보가 더 폭넓게 이루어져야 한다는 지적도 있다.

최기상 의원은 “신체의 자유는 가장 본질적이고도 핵심적인 자유에 해당한다”며, “법원이 수용의 적법성과 필요성을 판단함에 있어 직접 수용시설을 방문하거나 전문가에게 의견조회를 구하는 등 보다 적극인 심리를 이어갈 필요가 있다”고 강조했다. 또한 “피수용자의 구제 청구권이 수용자에 의해 제한되고 있지는 않은지 살필 필요가 있다”며, “수용자의 구제 청구권 고지 여부에 대한 실태 조사를 실시함은 물론, 구금되어 있는 피수용자들의 특성을 고려하여 피수용자의 구제 청구권 접근성 강화를 위해 카카오톡을 이용한 구제 청구 등 보다 다양한 구제 청구 방법을 마련할 필요가 있다”고 밝혔다.

김서중 기자

ipc007@daum.net

김서중 기자

ipc007@daum.net